- 852+ 2891 9689

- [email protected]

- 香港九龍尖沙咀柯士甸道 29 號六樓

並非所有脫髮人士都適合植髮,植髮並非萬能,需根據個別脫髮類型與程度評估適用性;理想的植髮對象通常包括以下兩個條件:

1. 屬於永久性脫髮,如雄性禿等;

2. 後枕部或兩側有充足且健康的供髮區毛囊作為移植來源

為什麼植髮前需要醫學評估?

植髮成功的關鍵在於診斷與長期規劃,植髮是一項醫療手術,必須以正確診斷為前提,接受植髮前應進行全面的頭皮與毛囊檢查,評估:

1. 脫髮原因

2. 脫髮穩定程度

3. 預期進展與控制方式

4. 透過專業醫師制定長期治療計劃,可提升移植存活率與自然度

5. 避免倉促決定,有助於保護供髮資源與長遠效果

理想的毛髮移植對象,通常具備以下條件:

植髮手術的核心在於「自體毛囊移植」,取出人體本身後枕或兩側不受雄性荷爾蒙影響的永久毛髮,利用高倍顯微鏡技術分離為含 1–4 根毛髮的「 毛囊單位移植株 」,再精準植入至禿髮或稀疏區域( 植入區 )。

這些健康毛囊移植至脫髮區後仍能持續生長,打造成自然且持久的效果。

不論是 FUT 植髮、FUE 植髮、或 ARTAS 機械植髮,流程皆包含以下三大步驟:

1. 局部麻醉

2. 供髮區毛囊提取

3. 毛囊重新植入

相較於假髮或外用產品等短暫性遮蓋方法,植髮是永久性脫髮治療;植髮後的毛髮能自然生長、剪染造型皆無礙,一勞永逸。

這是一場關於自信與身份的重建,植髮不僅恢復年輕外貌,更讓人重新掌握自我形象,無論是在人際、職場或生活層面,自信心顯著提升。

對許多患者而言,這不只是頭髮的重生,更是對生活主導權的重新擁抱。

科學基礎回顧:從1952年開始,美國皮膚科醫生 Dr. Norman Orentreich 於 1952 年首次提出「供體優勢(Donor Dominance)」的概念。這一理論成為今日植髮技術的科學基石,並於 1959 年正式發表,推動了全球數十億美元的植髮產業發展;植髮不再只是醫療行為,而是成為美國文化的重要一環,為後退髮際線患者帶來永久解決方案。

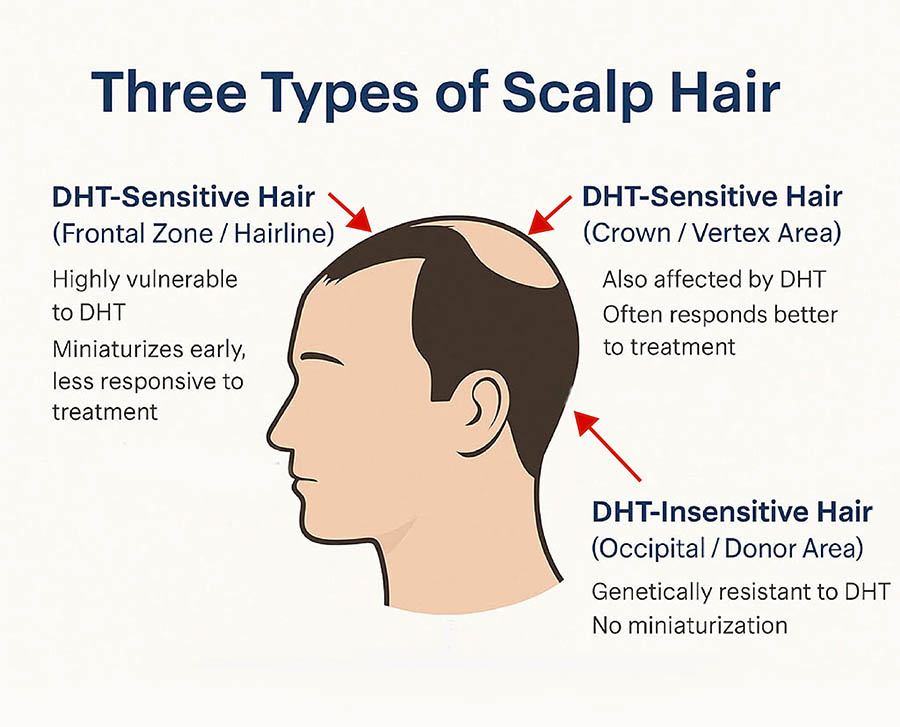

傳統上,我們只將頭髮分為:

– 對DHT敏感的毛髮(易脫髮),

– 對DHT不敏感的毛髮(供區毛髮)

然而,臨床經驗指出,更準確的分類方式應為三類:

– 永久型毛髮:主要位於後枕部,對DHT具高度抵抗性,適合移植

– 半穩定型毛髮:部分對DHT有抵抗力,但長遠效果較不穩定

– 不穩定型毛髮:容易受雄性賀爾蒙影響,屬於脫髮高風險區域

這種新分類方式有助於:

▫ 更精準劃定供區範圍

▫ 避免錯誤移植未來會脫落的毛髮

▫ 提升長期植髮成果的可靠性

現代頭髮移植的基石長期以來一直是 供體優勢理論。該原則認為,移植的頭髮即使在重新定位后仍能保留供體部位的特徵 ——例如顏色、捲曲、生長速度,最重要的是, 對 DHT 的抵抗 力。這解釋了為什麼 沒有排斥反應,以及為什麼頭髮移植如此可靠。

然而,該領域的進步為這種理解揭示了一個新的層面。

在 2000 年代, Tommy Hwang 博士(韓國) 引入了 接受者支配理論。他觀察到 受體位點可以影響移植頭髮的行為。例如,移植到眉毛上的頭皮毛髮隨著時間的推移往往會 生長得更慢,逐漸適應新位置的特徵。

這一突破為 Hwang 博士贏得了 ISHRS 金毛囊獎,並重塑了外科醫生進行移植計劃的方式——認識到供體和受體因素都很重要。

無論技術差異,流程本質一致 — 關鍵在於「取髮方式」。無論是 FUT、FUE 或 ARTAS,所有植髮手術皆遵循以下三個核心步驟,差異只在於第二步:毛囊的提取方式

局部麻醉

頭皮會被麻醉,以確保手術過程中無痛感。

供髮區取髮

從供髮區(通常是後枕部或側邊)取出永久性毛髮。為確保良好效果,僅挑選品質優良的毛囊株進行移植。

完整的萃取毛囊會交由我們的助手使用 10 倍顯微鏡修剪多餘組織。

接著將毛囊單位分為單根毛、雙根毛、三根毛等不同類型,並儲存在添加 ATP 的低溫生理鹽水中,以確保毛囊存活率達到最大化。

FUT(單株移植): 切取一條細長頭皮帶,由顯微鏡下分離出毛囊單位,適合需大量毛囊的患者。

FUE(無痕植髮):直接由頭皮逐株提取毛囊單位,傷口小、無需縫合,恢復快、疤痕不明顯。

ARTAS(機械輔助植髮): 採用機械手臂進行自動化提取,適合供區分布均勻、髮質粗壯的患者 ,仍需由醫師評估後判定適用性。

毛囊植入

在高倍放大鏡下,將每株含有 1 至 4 根毛髮的毛囊,小心植入至稀疏或禿髮區域。每一株毛囊都會依照正確的角度、方向與間距植入,以保護原生毛囊並確保自然的外觀效果。目前我們會根據您的髮質特性,使用三種不同的植入技術。

鑷子

植髮筆

Stick & Place( 補空植入 )

應用微型毛囊單位,打造柔順、真實的外觀 : 現代植髮已完全告別傳統「玉米田式」髮型,採用微型毛囊單位(Follicular Unit Grafts),實現柔順、自然、無痕的植髮效果。

在美絲植髮中心,我們根據不同區域的美學需求,精準搭配不同類型毛囊單位:

◾ 單根毛髮株:專用於髮際線與前額區,模擬自然生長狀態;

◾ 多根毛髮株(2至4根):植入中後區,增強視覺濃密度。

醫學與美學雙重設計,達成:

▫ 無違和感的自然外觀;

▫ 各角度都看不出破綻;

▫ 近距離觀察仍毫無人工痕跡。

從歷史突破到現代成果 — 植髮是一種經過驗證、永久且個人化的解決方案。

植髮不是潮流,而是一種經科學驗證的外科手術,擁有超過一世紀的全球臨床經驗與持續技術革新。在本頁中,我們將探討植髮的運作原理、成功關鍵,以及為什麼它成為全球數百萬人——包括名人、專業人士甚至醫生本人——信賴的選擇。

雄性禿(雄性激素性脫髮)是由 DHT(二氫睪酮)引起,這種荷爾蒙會逐漸讓毛囊萎縮。然而,並非所有頭皮毛囊都會對 DHT 產生反應。位於頭部後方與兩側的毛囊對 DHT 有抗性,並且基因決定它們可維持一生不變。

植髮的原理就是將這些永久性毛囊,移植到稀疏或禿髮區域。

根據 Dr. Norman Orentreich 於 1959 年提出的「供區優勢原理(Donor Dominance)」,我們知道被移植的毛囊無論移至何處,都能保留原有特性,包括對 DHT 的抗性。這代表:

醫生與科學家對植髮的生物學基礎有共識:

這正是您守護毛囊、外貌與自信的方式 —— 為持久性的良好效果,打下基礎。

植髮不是一個新概念。美國醫師 Dr. Norman Orentreich 於 1952 年首度為雄性禿患者進行植髮手術。以下為簡要的歷史年表:

| 年份 | 重大突破 |

|---|---|

| 1882 | Dr. Joann Dieffenbach(德國)開始使用鵝毛筆工具進行自體植髮 |

| 1939 | Dr. Shoji Okuda(日本)實施打孔式毛囊移植,並發表 30 個成功案例 |

| 1952 | Dr. Orentreich(美國)首次為男性脫髮患者進行植髮手術 |

| 1959 | Dr. Orentreich 發表「供區優勢理論(Donor Dominance)」,奠定現代植髮學術基礎 |

| 1990 | Dr. Inaba(日本)率先發展早期毛囊單位萃取技術(FUE) |

| 1991 | Dr. Bobby Limmer(美國)引入顯微鏡進行精細毛囊切割 |

| 2005 | Dr. Jerry Wong(加拿大)開發超精細 FUT 技術(UR-FUT),提升密度與自然度 |

僅在 2016 年,全球共進行超過 635,000 宗植髮手術 —— 相比 2006 年增加了 280%。

全球市場規模突破港幣 470 億元,其中亞洲完成超過 200,000 宗,僅次於美國。

男性佔全部個案的 86%,年齡介乎 20 至 59 歲,顯示植髮不僅具醫學依據,更獲社會廣泛接受。

全球各地的公眾人物皆已公開接受植髮手術:

這些名人願意公開接受植髮,減少了社會偏見,同時展示現代植髮技術所能達到的自然效果。

許多本身有脫髮問題的醫師接受植髮後,對成果深感滿意,進而選擇投入這個專科。這正是植髮在專業、有效與轉變性上的最佳證明——只要方法正確,效果就會令人驚艷。

1. 前後對比案例庫

全球上千間植髮中心提供實際個案轉變照片,為植髮成效提供最直接的視覺證據。

2. 醫學文獻發表

植髮早在 1930 年代起,就已見於經同行審查的期刊、教科書與國際醫學會議中,累積大量臨床資料與學術支持。

3. 政府稅務認可

在加拿大等國家,植髮過去曾被視為醫療程序,可申報為所得稅扣減項目。

4. 醫療機構認可

1939 年,一位日本皮膚科醫師 Dr. Okuda 首度發表植髮技術(當時稱為打孔移植)。可惜二戰後西方世界瓦解,導致他的貢獻未獲應有重視,許多植髮歷史未能歸功於他。

實際針對禿頭進行醫療改善的手術,最早出現在 1952 年紐約市,Dr. Norman Orentreich 提交了全球第一份關於植髮手術的提案,他最初的幾篇論文曾被醫學界拒絕接受,然而在 1952 年下半年,他成功為一名雄性禿患者進行首例植髮手術。

此手術基於一項原理:被移植的毛髮可正常生長,並保有原本部位的所有特性。

以下將探討過去 75 年間,植髮技術如何演變。

來自德國符茲堡的 J. Dieffenbach 曾撰寫論文,提出動物與禽類自體移植毛髮、羽毛與皮膚的概念,並成功使用鵝毛管作為打孔工具。

日本皮膚科醫師 Dr. Okuda 曾在《日本皮膚科學期刊》發表論文,說明使用打孔移植技術對頭皮、眉毛、鬍鬚與陰毛脫髮的治療成果。

全球首例針對雄性禿(Androgenetic Alopecia)的植髮手術,由 Dr. Norman Orentreich 於 1952 年完成。

他將 10 個 4mm 大小的抗禿毛囊,從後枕部與側邊移植至禿髮區域;他的首篇論文於 1959 年刊登於《紐約科學院期刊》。

他創立了美國第一間植髮專科診所,並擔任 Orentreich 科學發展基金會的總監,這項早期技術是從後腦直接打出直徑 4 毫米的圓形毛髮皮膚組織,每株可包含約 20 根毛髮,但常產生明顯的「塞狀」外觀,這種圓塊頭皮移植技術,曾是標準方法,並沿用長達 20 年。

有了這個植髮概念後,醫師開始進行毛髮移植以改善外觀。如同其他新技術的早期階段,初期成果並不完美。醫師雖成功將頭部兩側與後方毛髮移至頭頂,但整體效果往往顯得不自然且過於明顯。

1960 至 1970 年代的老式植髮方法,幾乎都導致「成束」或「刷毛狀」外觀。圓形毛囊塞含有 15–25 根以上毛髮,所形成的「芭比娃娃頭」式效果不但非常明顯,且做成永久性不良結果。

Richard Shiell 醫生率先在澳洲推行植髮手術

由 Sam Ayres III 推出,採用 1.5 至 2.0 毫米打孔器,他同時首次提出「毛囊單位(Follicular Units)」這一術語,他也取消了術後加壓繃帶的使用。

1992 年,法國 Patrick Frechey 醫生描述並發表了頭皮延展技術。

外科醫師開始結合使用迷你與微型毛囊株進行手術:微型株用於柔化前額髮線,迷你株則用於中央頭皮區域以創造濃密感。

此混合技術逐漸取代早期的打孔技術,並在 1990 年代成為新標準。但近距離觀察下,效果仍缺乏自然感。

1994 年,Dr. Bobby Limmer(美國)首次描述使用顯微鏡來分離毛囊單位(FUs)的技術。此法可去除多餘組織,同時保留毛囊的完整性與所有生長結構,

並將毛囊縮小至最精細單位進行移植。

專注使用毛囊單位進行移植,產生了遠優於以往的自然成果。

自 2000 年以來,「毛囊單位移植法(FUT)」已成為外科植髮的黃金標準。

1990 年代中期,Dr. Rassman(美國)開始嘗試使用小型打孔器進行毛囊單位的萃取。

相同技術也由 Dr. Inaba(日本)於 1996 年發表於其教科書中。當時尚待解決的問題是毛囊切斷率過高。Rassman 指出,只有約 60% 的患者適合接受 FUE 植髮手術。

1973 年,O’Tar Norwood 發表了雄性禿分級標準(MPB 分類)。他與 Dow Stough 共同創立國際植髮學會(ISHRS),並於 1990–1995 年創立《Hair Transplant Forum International》期刊。

Marcelo Gandelman 率先引進機械式打孔毛囊移植技術,實際上,早在 1970 年代,自動化 FUE 的概念就已開始實踐。

這些早期技術顯然有待大幅改進。多年來,植髮手術技術逐漸演進。1980 年代,迷你株(每株含 5–8 根毛髮)被認為是一項進步,但實際上只是形成了體積較小的「塞狀毛髮區塊」。

時至今日,許多修復手術與髮際線美化仍需針對這些舊有塞狀移植區進行修補。更令人遺憾的是,部分醫師至今仍使用這種大型毛囊株進行植髮。

隨著技術進步,毛囊株(grafts)體積越來越小,而每次手術中所能移植的數量也大幅提升。

目前多數植髮醫師使用含有 1 至 8 根毛髮的毛囊株,每次植髮手術通常會移植 200 至 800 株。儘管這項技術較早期的大型毛囊株已大有進步,但仍可能產生些微不自然的外觀。

1981 年,微型毛囊移植技術的誕生,被視為毛髮重建領域的重大突破。此技術首度被應用於創造更自然、柔和的外觀成果。

在此之前,植髮醫師會從供髮區切取大面積皮膚,留下顯著疤痕,並容易被看出曾接受植髮手術。

1982 年,Pierre Bouhanna 發明了影像毛髮圖譜技術( Photorichogram )。

1984 年,醫師會從供髮區切取一條皮膚組織,然後分解成含約 6 根毛髮的迷你毛囊株(minigraft)。

此後,毛囊株的體積進一步縮小,僅保留 1–2 根毛髮,稱為微型毛囊株(micrograft)。

1988 年,Robert Limmer 首次進行純毛囊單位移植手術,為植髮外科技術開啟了全新時代。

透過毛囊單位微型移植技術,可在禿髮或稀疏區域密集植入數百至數千株活毛囊,每株僅含 1 至 4 根毛髮。這些微型毛囊株完美模仿原生毛囊的自然生長形態,帶來非常自然、美觀的視覺效果。

最前方髮際線通常會以單根毛髮的隨機排列微型毛囊打造,以塑造更柔和、自然的羽狀髮際線外觀。

1992 年,法國 Patrick Frechey 醫生描述並發表了頭皮延展技術。

外科醫師開始結合使用迷你與微型毛囊株進行手術:微型株用於柔化前額髮線,迷你株則用於中央頭皮區域以創造濃密感。

此混合技術逐漸取代早期的打孔技術,並在 1990 年代成為新標準。但近距離觀察下,效果仍缺乏自然感。

1994 年,Dr. Bobby Limmer(美國)首次描述使用顯微鏡來分離毛囊單位(FUs)的技術。此法可去除多餘組織,同時保留毛囊的完整性與所有生長結構,

並將毛囊縮小至最精細單位進行移植。

專注使用毛囊單位進行移植,產生了遠優於以往的自然成果。

自 2000 年以來,「毛囊單位移植法(FUT)」已成為外科植髮的黃金標準。

1990 年代中期,Dr. Rassman(美國)開始嘗試使用小型打孔器進行毛囊單位的萃取。

相同技術也由 Dr. Inaba(日本)於 1996 年發表於其教科書中。當時尚待解決的問題是毛囊切斷率過高。Rassman 指出,只有約 60% 的患者適合接受 FUE 植髮手術。

傳統條狀取髮(Strip)的主要缺點是會留下線性疤痕。為了減少此問題,毛緣縫合技術( Trichophytic Closure )於 2005 年由澳洲的 Dr. Marzola 與法國的 Dr. Frechet 推出。

此技術允許頭髮從疤痕中自然長出,達到遮掩效果,大多數案例中,疤痕極為細微,甚至幾乎看不見。

為了提升萃取效率,引入多種全自動植髮裝置,其中包括 Neograft 系統、Dr. Harris 的 S.A.F.E. 系統、以及 Dr. Cole 的 C.I.T. 系統。這些系統均使用馬達驅動的打孔器,頭部可為銳型或鈍型。

來自加拿大的 Dr. Jerry Wong 首創高密度植髮與巨量移植(megasession)技術,並奠定 UR-FUT 的兩大核心特點。

從 2005 年至 2010 年,單次手術移植的毛囊數從 3,000 株提升至超過 5,000 株(gigasession),一次手術即可高密度覆蓋大面積區域,密度可達每平方公分 40–60 株毛囊單位(FUs)。

結合台灣 Dr. Shiao 的概念,香港的伍文輝醫生( Dr. Bertram Ng )發明了全球第一支可手持雷射髮際線定位儀。此裝置後來被全球多位植髮醫師廣泛應用於髮際線設計。

機械人植髮系統最早於美國推出,當時 FUE 毛囊採集由遠端操控的機械臂部分完成。自 2012 年起,該設備已銷售至全球各地的醫師診所中。

此技術由伍文輝醫生(Dr. Bertram Ng)於 2013 年開發,透過結合多種 FUT 技術,以提高毛囊存活率。

FUT-X 與 Mega- 或 Giga-session 不同,著重在使用最少數量的毛囊,達致最佳外觀效果。此技術後來由「混合型毛囊移植 Mixed Graft Transplant」所取代。

此女性髮際線重建新技術,首次由伍文輝醫生於 2013 年 ISHRS 年度科學大會中發表。他強調,新的髮際線設計應該是原有髮流的自然延伸,而非僅僅依比例或對稱設計。

植髮手術通常需時約 6–8 小時,並在門診手術室以局部或舒眠麻醉方式進行。病人通常保持清醒,但會服用輕度鎮靜劑以幫助放鬆。

手術過程中通常無明顯疼痛或僅有輕微不適。現今技術下,手術後頭皮無需包紮,但會配戴一條小型頭帶,以固定供髮區並預防腫脹。

植髮手術幾乎可在任何年齡考慮,但選擇時機很重要。

理想情況通常是在尚未完全禿頭前進行,因為原有頭髮可幫助遮蓋移植區域,提升整體效果。

然而,由於脫髮通常是逐漸並持續的,若過早接受手術可能不明智 —— 尤其是脫髮模式尚未穩定的年輕患者。

對於輕至中度脫髮的男性,特別是頭頂區域,可能會建議先使用藥物治療,如非那雄胺(Finasteride)與米諾地爾(Minoxidil),以幫助保留原生頭髮。

個人化醫師評估與建議:在諮詢期間,伍文輝醫生將親自評估您的脫髮情況;根據您的年齡、脫髮模式與長期目標,為您建議最佳植髮時機與最合適的治療策略。

年齡不是限制,只要供區健康 – 「我太老了,還能做植髮嗎?」其實,年齡從不是植髮的門檻,只要有足夠健康的毛囊可供移植。

年長患者往往更適合植髮,原因包括:

無論您是 50 歲、60 歲,甚至更年長,只要:

✅ 整體健康良好

✅ 供區毛囊品質足夠

✅ 期望明確

本中心醫生都會為您做出全面評估,判定是否適合進行植髮手術。

所需毛囊數量取決於以下四項因素:

1. 植髮目標:是否只重建髮際線,或同時增加稀疏區的密度

2. 需植髮的總面積

3. 可用的供髮量

4. 客戶的預算考量

亞洲男性於第一次手術中,約可萃取 3,200 至 3,600 根毛髮。一生中約有 10,000 至 14,000 株可用供髮單位( donor grafts ),白人男性的供髮密度較高,第一次手術約可取得 4,200 至 5,400 株毛囊。

我們不建議過度萃取,因為仍需預留部分毛囊資源以備將來使用。

是否需要多次植髮手術,取決於禿髮的範圍與程度。一般情況下,可能需進行 1 至 2 次手術。

我們不會倉促建議您進行植髮,因為應全面考慮以下幾點:

1. 需移植的毛囊數量

2. 未來可能進展的脫髮區域

3. 安全供髮數量

4. 患者頭髮的質地特性

5. 個人外觀與密度目標

技術上可以 —— 但實際上不行。

1972年,Norman Orentreich醫生曾報告指出,若每30天在移植毛囊內注射類固醇,可使來自他人的毛髮存活至少一年,以防止排斥反應。

然而,這種方式並不適用於長期使用。持續使用免疫抑制類固醇風險極高,副作用嚴重,因此不適合作為美容手術用途。

為什麼現代植髮只使用自體毛囊?

– 現代植髮手術皆使用自體毛囊;

– 避免排斥反應,不需免疫抑制藥物;

– 確保結果自然、持久、安全。

供髮區的毛髮是永久性的,但數量有限。植髮只能「 重新分配 」毛髮,無法改變雄性禿( AGA )逐漸惡化的本質。隨時間推移,原生髮的迷你化現象( 變細、變短 ),可能會逐步抵銷植髮所帶來的視覺效果。

植髮可用於填補前額髮際線,並增加前半部頭皮的髮量;同時配合藥物治療(輔助療法,Adjuvant Therapy),可幫助維持原有毛髮,延長植髮成果的外觀維持時間。

一位訓練有素的植髮醫師會與患者共同設計個人化治療計劃,以達成其具體的外觀與長期需求。

未必! — 不建議在醫院做植髮嗎?

醫院接收各類疾病病人,包括傳染病,設施、空調系統與器材共用,增加交叉感染風險。我們見過最嚴重的傷口感染案例,反而發生在醫院內(如抗藥性金黃葡萄球菌MRSA)。

安全才是關鍵:植髮過程需創造數千個微小傷口,若其中一處感染,後果可能非常嚴重。

我們的安全承諾:

– 美絲植髮只為健康病人提供專屬植髮手術;

– 診所設有醫療級手術室與無菌環境;

– 採用局部麻醉,無需住院;

– 嚴格遵守國際消毒與術後照護標準。

選擇專業植髮中心,更安全、更精準、更安心。

植髮不同於人工髮或合成髮移植。使用自體毛髮進行移植,是目前唯一永久性解決脫髮問題的方法。

國際專業認證

美絲是香港及中國大陸現今植髮界中最具資歷的植髮中心之一,獲多個國際醫學機構專業認可。 我們秉持最高的專業操守、為受脫髮困擾人士,提供最安全和有效的醫療解決方案。

植髮是改善髮線上移頭髮稀疏的終極解決方案,但並非每個人都適合。

我們的線上評估有助於確定這些程序是否適合您,從而節省您的求診的時間和成本。